皮膚作為人體最大器官,憑借其廣接觸面及選擇性滲透特性,成為新型給藥系統研發的重要靶向途徑。經皮給藥(TDD)融合傳統醫學智慧與現代制劑技術,在緩釋、局部和系統給藥領域展現出獨特優勢。

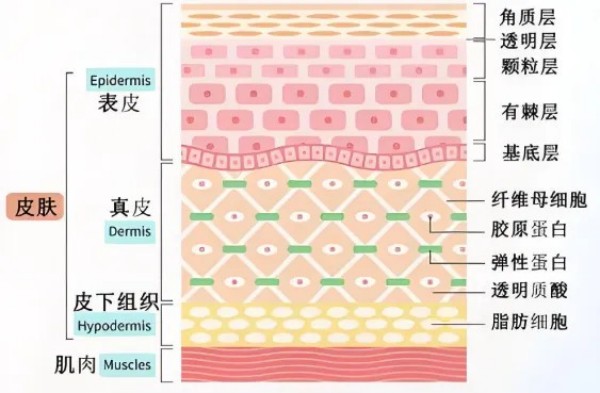

圖1皮膚結構彩圖

但經皮給藥的生物樣品分析面臨眾多技術挑戰:皮膚多層屏障結構(角質層-表皮-真皮)顯著限制藥物滲透,導致生物樣本中藥物濃度常處痕量級(pg/mL);

化合物穩定性直接影響定量結果可靠性;

超低定量下限(LLOQ)使基質干擾問題尤為突出。

本文重點闡述經皮給藥各種體內生物樣本的定量檢測策略與難點。

皮膚給藥方式

經皮給藥系統(transdermal drug delivery system,TDDS):

藥物經由皮膚吸收進入人體血液循環并達到有效血藥濃度、實現疾病治療或預防。因經皮給藥制劑一般劑量較小,且不能完全穿透具有多層生物膜結構的皮膚,經體內吸收的量少,同時存在眾多的干擾雜質,難以分離純化,在進行生物分析檢測時,需靈敏度高與選擇性強的檢測技術(pg/mL級)實現精準定量。

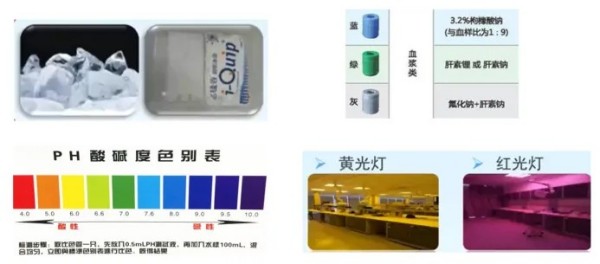

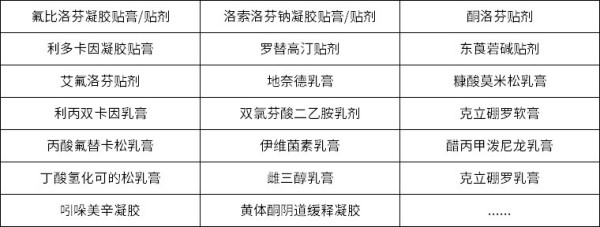

圖2常用的皮膚外用制劑劑型

局部給藥(topical):指通過皮膚作用于局部治療的制劑(不進入全身循環)。理論上體內暴露量極低,但仍需比較受試與參比制劑在系統暴露方面的一致性,以支持其系統吸收相關的安全性評價,故同樣需超低定量下限(LLOQ)技術確保檢測可靠性。

生物分析的挑戰

相比傳統制劑,經皮給藥的生物分析面臨更高挑戰:

a)靈敏度瓶頸

因血藥濃度常達pg/mL級,需質譜、液相、前處理協同突破檢測極限:

質譜優化:優選高靈敏液質系統(SCIEX6500及以上),通過提升離子化效率(溫度/氣流優化)及精準碎片篩選(母/子離子對)直接增強信號。

液相精調:微徑色譜柱縮峰、優化梯度提升分離度、增大進樣量(兼顧溶劑效應)等策略強化信號。但需警惕,流動相pH調整、色譜柱更換可能引發基質效應或殘留風險;

前處理升級:固相萃取(SPE)憑借去基質干擾、目標物富集雙重優勢,回收率顯著優于蛋白沉淀/液液萃取。結合特異性吸附填料+低溫避光操作+低吸附耗材,可同步攻克磷脂去除、蛋白結合物解離等難題。

注:化合物特性(光熱敏感/非特異性結合/蛋白結合等)亦可能限制靈敏度,需針對性優化,每個“頑固分子”都有專屬破解之道”。

b)穩定性

藥物及其代謝產物的穩定性是需要考慮的關鍵因素之一,需從樣品采集源頭構建系統化防護體系。通常導致化合物不穩定的因素可以分為兩類:物理因素及結構/化學因素。

物理因素與結構:光照、溫度、PH、氧化等;

化學因素與藥物及其代謝產物:前藥激活/代謝逆轉化(如酯鍵水解)、代謝物二次反應(N-氧化物降解、酰基葡萄糖醛酸苷解離)和手性異構物間的相互轉化。

圖3穩定性常規解決方式

通過對藥物分子結構的研究,從某種程度上來說可以初步對其穩定性加以判斷,從而采取相應的預防措施。一般藥物的不穩定不是由某個單一的因素造成的,而是由多種因素共同影響。可采用改變抗凝劑;控制溫度、光源、PH范圍、平衡分布時間;添加酶抑制劑、抗氧化劑、衍生化試劑等多種手段。c)非目標峰干擾

液質分析中,非目標峰干擾主要由同質量數化合物共存(如代謝物/同分異構體)、基質成分抑制/增強離子化、流動相添加劑形成加合物,以及離子源內化學反應引發,導致定量偏差及方法特異性受損。痕量水平(pg/mL級)使得非目標峰對待測物峰的干擾問題更加突出,可使用合適的色譜柱以及前處理手段將非目標峰的干擾分開或對其的影響降到最低。

項目經驗

”722”之后,科銳斯完成生物樣本檢測項目數量400+項,通過國家局現場核查30+次,免核查項目50+。其中皮膚給藥生物樣本檢測項目數量80+項。已完成正式BE項目如下:

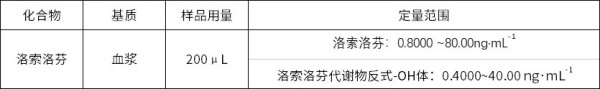

案例1洛索洛芬鈉凝膠貼膏

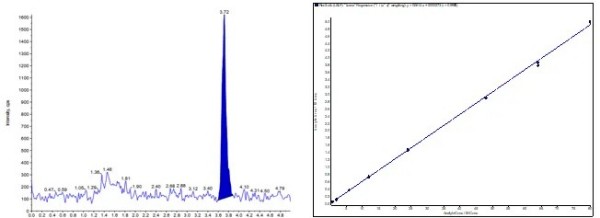

圖4洛索洛芬STD1(0.8000ng/mL)色譜圖、標準曲線圖

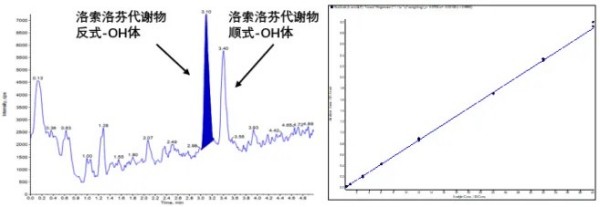

圖5洛索洛芬代謝物反式-OH體STD1(0.4000ng/mL)色譜圖、標準曲線圖

案例2氟比洛芬凝膠貼膏

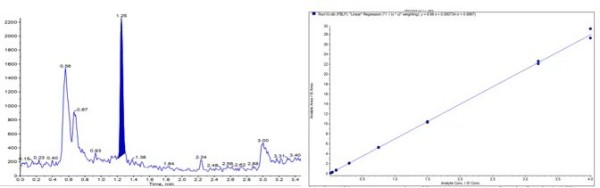

圖6氟比洛芬STD1(2.000ng/mL)色譜圖、標準曲線圖

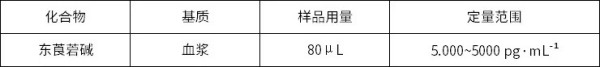

案例3東莨菪堿貼劑

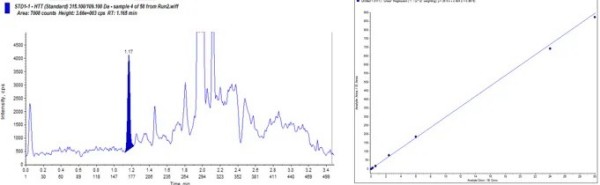

圖7東莨菪堿STD1(5.000 pg/mL)色譜圖、標準曲線圖

案例4黃體酮陰道緩釋凝膠

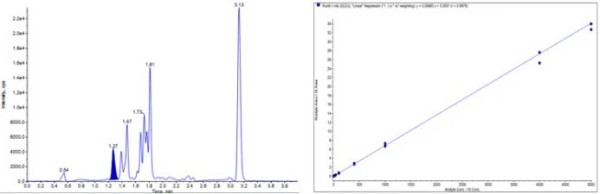

圖8黃體酮STD1(0.200ng/mL)色譜圖、標準曲線圖